こんにちは。機械システム工学科のブログメンバーKです。

機械システム工学科では、3年次の演習科目にロボットデザインとEV創作があります。

ロボットデザインは少人数のグループに分かれて小型のロボットを製作していく演習科目です。EV創作は、同じく少人数のグループに分かれて実際に人が乗れる電気自動車を設計制作していくものです。詳しくはシラバスを見てくださいね。(→シラバスはこちら)

授業ではそれぞれ協力しながらロボットや電気自動車を制作しています。

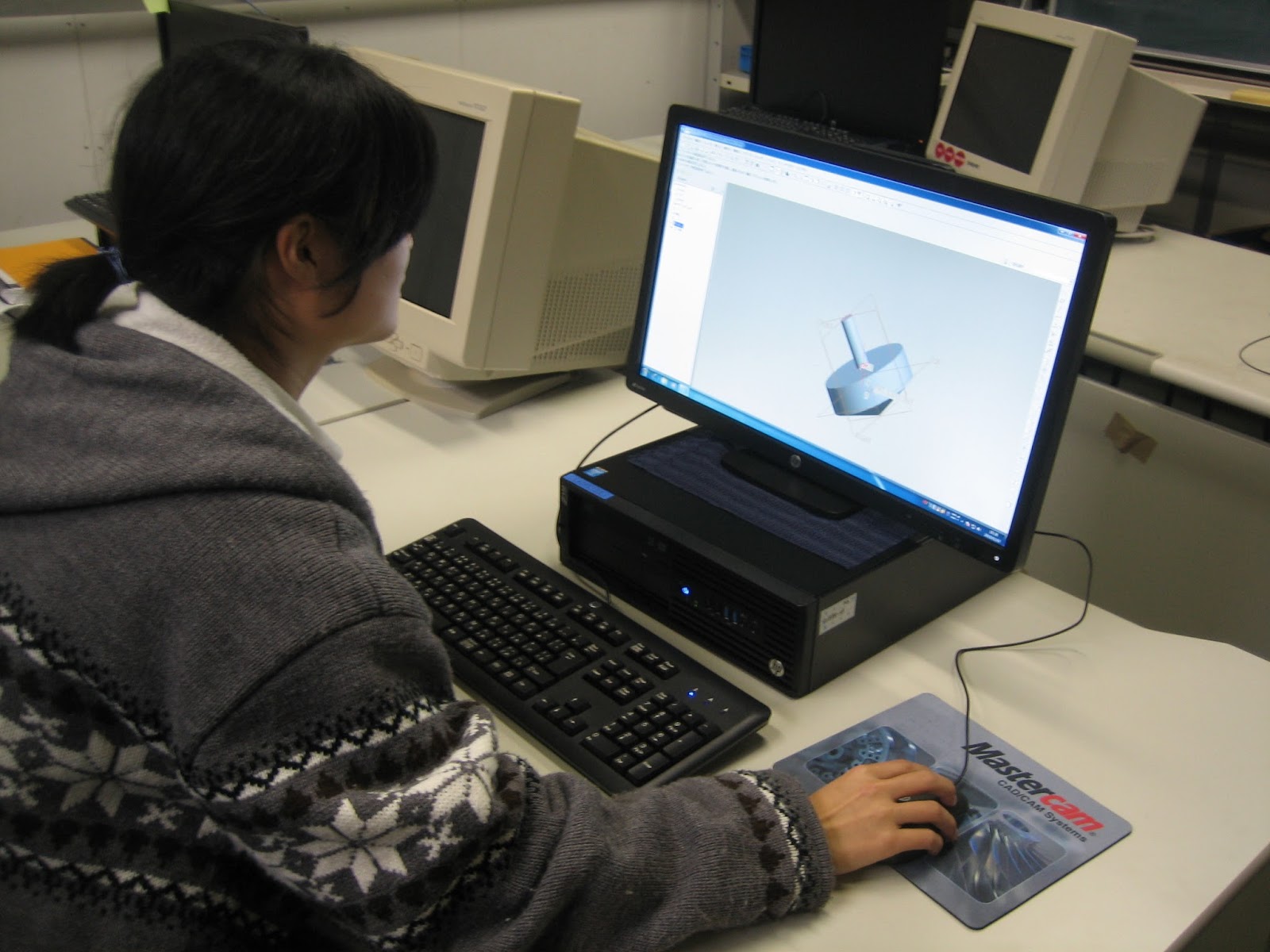

○ロボットデザイン

ロボットデザインでのロボットのテーマはペットボトルの運搬です。限られた材料を使っての制作になります。ロボットの設計や制作技術だけでなくグループでのコミュニケーションやチームワークも大切です。

○EV創作

EV創作で制作する電気自動車はレースに出場することを考えた車両の設計・製作です。レース車両を制作するのでいろいろ規定があります。それらを考慮しながら製作していきます。実際にレースに出場するために十分安全を考慮した設計をする必要もあります。

EV創作も、設計や制作技術だけでなく、グループでのコミュニケーションやチームワークが大切です。

○ロボットデザイン発表会 (ロボットコンテスト)

ロボットデザイン、EV創作ともに最後に発表会を実施しています。ロボットデザインは発表会でコンテストを実施します。今年は、1月26日(月)に工学部新棟エントランスで実施しました。

ロボットデザイン、EV創作ともに最後に発表会を実施しています。ロボットデザインは発表会でコンテストを実施します。今年は、1月26日(月)に工学部新棟エントランスで実施しました。

ペットボトルの運搬は難しかったようで、どのチームも苦労していましたが、2班が運搬に成功し優勝しました。

ロボットデザイン発表会(ロボットコンテスト)終了後、EV創作の発表会を実施しました。予定では走行評価を行う予定でしたがあいにくの雨で出来ませんでした。

発表会では、製作した電気自動車の特徴などを発表しました。2台ともそれぞれ特徴がある電気自動車になっています。

今回の発表会は、製作した電気自動車のデザインや構造を発表し評価するものですが、EV創作はこのまま終わりではなく、2月22日(日)に府中市で開催される「全日本EV&ゼロハンカーレースin府中」に参加もします。

(この大会の運営は福山大学機械システム工学科で行っています)

この大会は今年で6回目になり、遠くは石川県や福岡県からの参加もあります。福山大学機械システム工学科の2台も参加します。

大会の様子はまた報告します。

学長から一言:ものつくりをしながら、コミュニケーション力、協調性、リーダーシップ、企画力等も総合的に身につく授業ですねッ!!

学長から一言:ものつくりをしながら、コミュニケーション力、協調性、リーダーシップ、企画力等も総合的に身につく授業ですねッ!!